YouTubeやTikTokなどの動画配信サービスをはじめ、サービス紹介動画・採用動画・会社紹介動画・学校紹介動画・マニュアル動画・研修用動画など、現在ではさまざまなケースで動画が活用されています。

多くの企業がオリジナルの動画コンテンツを制作するようになりましたが、自社だけでは撮影や編集などが難しいこともあります。そういった場合に検討したいのが、動画制作のプロフェッショナルへの依頼です。

この記事では、動画制作依頼にあたっての注意点、制作費用の内訳や目安、見積もり額を抑える方法など動画制作依頼の流れについて詳しく解説します。

また、プルークスでは、動画制作・映像制作、縦型ショートドラマ、ショート動画運用など、様々なコンテンツに役立つ限定ダウンロード資料をご用意しています。実践に活かせる事例とノウハウが詰まったコンテンツをぜひご活用ください。

目次

動画制作依頼の見積もりにおける3大要素

「費用の見積もり」も、動画制作依頼にあたって特に注意すべきことです。

動画制作費用の見積もりには、企画費をはじめ、キャストや撮影クルー、編集担当者の人件費、備品代などが含まれています。

それぞれの費用が適切かどうか、正式に発注する前にチェックしましょう。

全体的な費用目安は以下の表をご覧ください。

| 演出別の動画制作相場表 | |

| 【実写動画】素材使用 | 30万~ |

| 【実写動画】撮影あり | 50万~ |

| 【実写動画】キャスト起用+撮影 | 100万~ |

| 【アニメーション動画】素材使用 | 30万〜 |

| 【アニメーション動画】描き下ろしイラスト | 70万〜 |

| 3DCG | 300万〜 |

※尺や演出によって金額は変動します

アイデアと進行にかかる企画費

まずは、動画制作の「企画費」についてです。企画費は、企画構成費とディレクション費とに分類されます。それぞれの費用にどのようなものが含まれているかは、後ほど説明します。

【見積もり項目】企画構成費、ディレクション費

【含まれる作業】打ち合わせ、台本作成、スケジュール管理

【含まれるスタッフ】企画やスケジュール担当

最も比重の大きな人件費

最も比重が大きくなるのが「人件費」です。動画制作にはたくさんの人が関係してきます。また、人件費はスタッフの人数および撮影時間に比例して増額されます。詳しくは後ほど説明します。

【見積もり項目】人件費

【含まれるスタッフ】キャスト、カメラマン、照明スタッフ、音声スタッフ、編集スタッフ、ナレーター、美術スタッフ、ヘアメイクスタッフなど

その他の経費

「その他の経費」についても、詳しく後述しますが、主に下記のような項目があります。

【見積もり項目】機材費、交通費、ロケハン費、楽曲使用料、マスター製作費、スタジオ使用料、イラスト制作費、アニメーション制作費、DVD制作費など

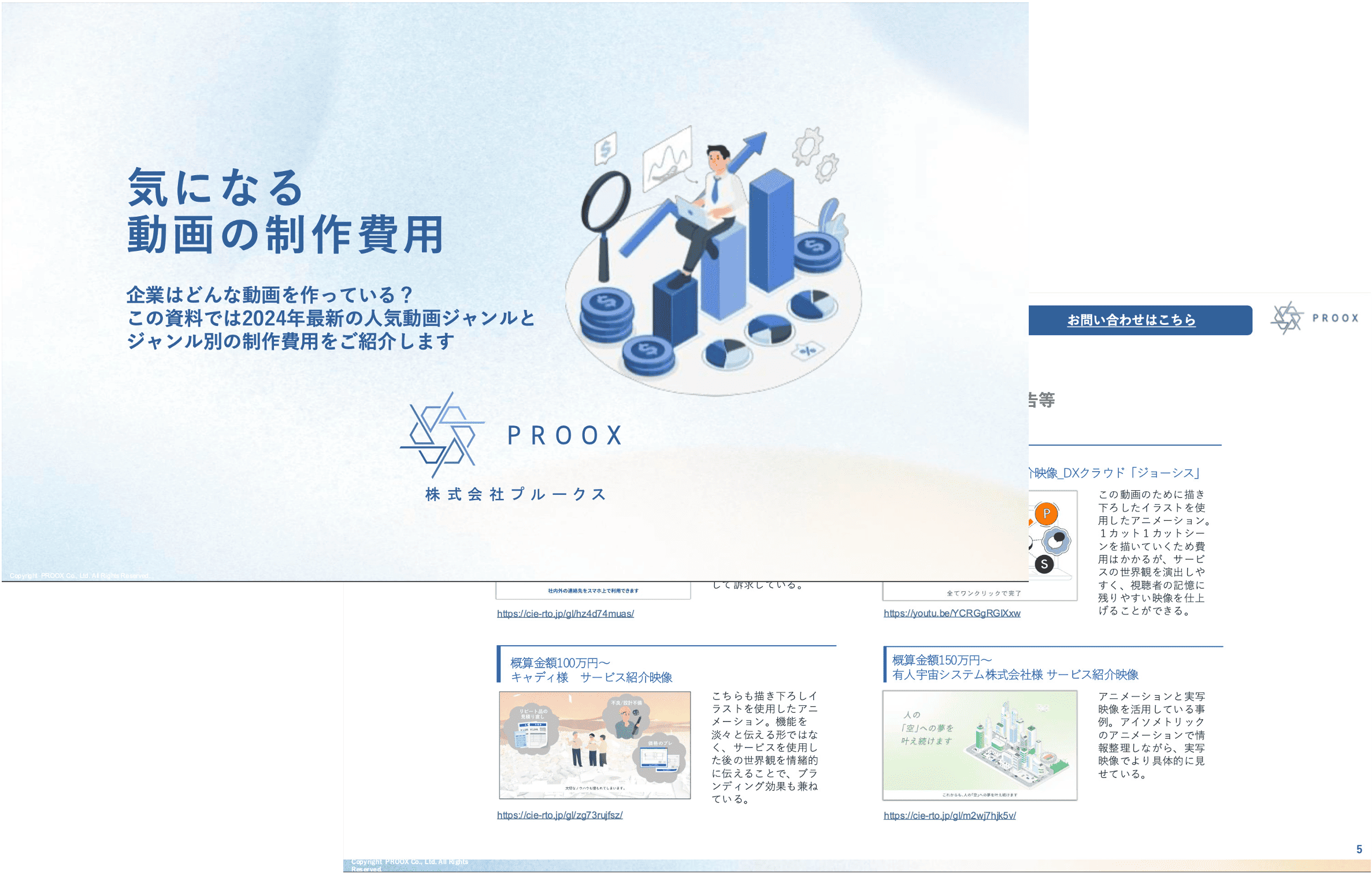

気になる動画制作の料金相場についてこちらの資料で解説しております。

<こんな方にオススメです>

- これから動画制作を依頼しようと考えている

- 動画制作における費用感について知りたい

- 動画制作をすることで課題解決につながるのか目的用途についても知りたい

徹底解説!

こんな方にオススメです

- ・これから動画制作を依頼しようと考えている

- ・動画制作における費用感について知りたい

- ・金額感による動画のクオリティの違いを知りたい

動画制作の見積書の主な項目

続いては、動画制作の見積書の主な項目を見ていきます。一般的な項目は次の11項目です。

- 企画費(企画構成費・ディレクション費)

- 役者・モデル費

- ナレーション費

- カメラマン費(撮影費)

- 編集費

- 照明・スタイリスト・メイク費

- グラフィック作成費

- 機材費

- スタジオ費・ロケ地利用費

- 音響効果費・マスターデータ作成費

- MAスタジオ費

企画費

企画構成費

企画費のうち「企画構成費」とは、動画の目的やコンセプト、演出方法など、動画の枠組みや全体のスケジュールを作成するための費用をさします。費用の目安としては、2〜50万円程度かかります。構成や台本のための打ち合わせ回数や修正が重なると、費用も高くなる傾向があります。

ディレクション費

動画制作のうち企画費の「ディレクション費」とは、企画から撮影までの全体の進行を管理するディレクターに支払われる費用のことです。経験豊富なディレクターを起用する場合、20万円以上かかるのが一般的です。費用の目安としては、案件の2~3割程度と言われています。

人件費

役者・モデル費

実写動画を制作する場合は、動画に出演するキャストの出演料も不可欠です。有名タレントや多くのキャストを起用すると人件費の負担も増えますが、人件費は企画費やその他の経費に比べてふり幅が大きい部分でもあります。調整や交渉で予算を抑えられる可能性も高いです。

しかし、出演する役者・モデルが企業のイメージに大きく影響するため、起用するキャストは慎重に考えるほうがよいでしょう。

人件費の目安は以下の通りです。参考にしてください。

- 動画1本あたり:約5万円~

- メインキャスト1人及びエキストラ5人:約20万円~

- 1日撮影あたり:

-メインキャスト1人:10~20万円程度

-エキストラ:1~3万円程度 など

ナレーション費

動画にナレーションを追加する場合は、ナレーターの費用が必要です。こちらも役者・モデル費と同様に、プロの有名なナレーターや声優を起用するか否かで価格が大きく変動します。

一般的には文字数(原稿〇〇字=〇万円)でナレーション費を決定するケースと、時間単位(1時間=〇万円)で算出するケースがありますが、ナレーション費の目安は、3~15万円程度かかります。ナレーターは技量や経験により金額に差が出るため、予算が圧迫している場合は、起用するナレーションを再検討することをおすすめします。

カメラマン費(撮影費)

撮影費とは、主に動画の撮影に関する人件費をさします。カメラマンやアシスタントに支払われる報酬で、撮影の規模や時間、日数によって大きな差が生まれます。

カメラマン費の目安は、約3~15万円/日で、アシスタント費は約3万円かかります。また、撮影の項目が多かったり、時間や日数をかけて撮影しなければならなかったりすると、撮影費用はかさみます。

編集費

編集費は、撮影された映像を加工・編集するための費用です。映像をカットし、テロップや効果音を追加するなど、視聴者にわかりやすい効果的な動画に仕上げるための作業が含まれます。

編集費の目安は5千~50万円程度かかり、編集の内容や作業量、求められるスキルによって編集費用は異なります。文字・イラスト・図版などのデータグラフィック作成や3DCGが必要な場合は費用が高くなります。

照明・スタイリスト・メイク費

照明・スタイリスト・メイク費の目安は以下の通りです。

- 照明技術スタッフ費:約8万円/日

- スタイリスト費:約5万円/日

- フードスタイリスト費:約5万円/日

- ヘアメイク費:約5万円/日

キャストのヘアメイクや衣装は自前で用意することもありますが、上記のようなプロの技術者に依頼することで見映えが良くなり、料理や天候なども見た目の印象が良くなります。また、これらの費用は一般的に「撮影費」に含まれます。

グラフィック作成費

グラフィック作成費はアニメーション動画におけるイラストレーターの人件費です。費用の目安は以下の通りです。ご参考にされてください。

- 1分の動画:10~15万円程度

- 1カット:8千円程度

- 製品やサービスなどのPR動画:15~50万円程度

- ストーリー仕立ての動画:約80万円〜

- 3分間以内の商品紹介動画:約33万円〜

- オリジナルキャラクターのデザイン:約13万円〜

- 背景作画:約5万4千円〜

クオリティを重視すると費用は高くなります。

諸経費

機材費

機材費とは、動画制作に使用されるカメラや照明機材、音響機材などのレンタル費です。これらの機材は動画制作において必要不可欠な要素で、映像のクオリティに大きな影響を与えます。

小型のカメラやハンディカメラはリーズナブルな価格で利用できる一方で、テレビ番組で見るような大型カメラになると料金は高額になります。また特殊なドローンや高性能カメラの使用が必要な場合には、追加料金が必要です。

機材費の目安は、カメラ本体/日は2~15万円程度、レンズ/日は3~10万円程度、ライト/日は3~10万円程度、ドローンやレールなどのレンタル費は約15万円/日かかります。

スタジオ費・ロケ地利用費

スタジオを使用する場合や特定のロケ地で撮影を行う場合、場所の利用料金が発生します。映像の雰囲気や世界観の演出において、撮影場所の決定は非常に重要な要素の1つです。

ただ、場所によってスタジオ費・ロケ地利用費は大きく異なり、商業施設などの有名スポットでは利用料金が高額になるケースが少なくありません。さらに事前に撮影場所の下見をおこなう「ロケハン」が必要な場合は、ロケハンでかかる費用も算出されます。予算に見合った適切な場所の選定が重要です。

スタジオ費の目安は、自社スタジオの場合は無償であることが多く、レンタルスタジオの場合は約2万円/時間、約15~35万円/日かかります。

また、ロケ地利用費の目安は約10〜25万円で、別途交通費や宿泊費などが加算されることがあります。

音響効果費・マスターデータ作成費

音響効果費は、動画に使用するBGMや効果音の著作権料やライセンス料を指します。市販の楽曲を使用する場合は著作権管理団体(JASRAC)に使用料を支払う必要があり、相場は数万円から数十万円程度 です。

またDVDやBlu-rayの複製に必要な「マスターデータ」を作成する場合には、マスターデータ作成費もかかります。約1~5万円が相場 ですが、動画の長さによって費用は変動します。

MAスタジオ費

MAスタジオ費は、収録スタジオのレンタル費とBGM・効果音・ナレーションなどを挿入作業をするエンジニアの人件費を含みます。費用の目安はエンジニア1人あたり約5~10万円/日、ナレーションは約6~20万円/回かかり、ナレーターを採用するとさらに費用が高くなります。

現在はパソコンを使って、音楽や効果音を動画に合わせて選定するのが一般的です。高品質な仕上がりを目指すには、MAスタジオ費は必要不可欠な費用と言えるでしょう。

【依頼先別】動画制作の価格・料金の決まり方

動画制作は大きく分けて、企画費と人件費、諸経費の3つにわかれます。しかし同じ依頼内容でも、依頼する会社ごとに見積もり額が異なるケースもしばしば見られます。その理由は、依頼先の会社の種類が異なるため手数料も変動するからです。

- 代理店

- 動画制作会社(プロダクション)

- 動画制作会社(フリーランスと共同作業)

- フリーランス(個人事業主)

ここからは上記4つの依頼相手別に、動画制作の価格・料金の決まり方を見ていきましょう。

代理店の価格・料金の決まり方

代理店に動画制作を依頼する場合は、先ほど紹介した4つの依頼方法の中でも特に高額になります。その理由は、代理店が直接動画を制作するわけではなく、外部の動画制作会社に動画制作を依頼する形になるのが一般的であるためです。

制作から運用までをすべて依頼できるというメリットもある反面、どうしても金銭面での負担が大きくなってしまうデメリットがあります。料金は基本的に企画、ディレクション、製作費、運用コストなど、全体のプロジェクト管理にかかる費用が含まれます。

動画制作会社(プロダクション)の価格・料金の決まり方

動画制作会社の場合は、プロダクションがすべての制作工程を担います。代理店と比較すると中間マージンが省かれるため、コストを抑えられるのが魅力です。

また動画の制作がメインでプロフェッショナルなカメラマンやディレクター、編集者が集まることから、他の依頼先よりも制作技術に長けています。そのため、豊富な知識と経験からなるクオリティの高い動画制作が期待できます。料金は企画から撮影、編集までにかかる一連の工程で決まります。

動画制作会社(フリーランスと共同制作)の価格・料金の決まり方

フリーランスと動画制作会社の共同制作とは、コンセプト設計や企画構成は制作会社が行い、フリーランスが動画制作を担当するパターンを指します。外部に多くのフリーランスを抱えているため、あらゆるジャンルの動画制作に対応しています。動画制作会社の専門技術とフリーランスの柔軟性を活かした、効率的な制作が可能です。

料金はプロダクション内での役割分担やフリーランスに外注する工程により異なりますが、最後に紹介するフリーランスへの依頼に比べて、比較的安い価格で依頼できるでしょう。

フリーランス(個人事業主)の価格・料金の決まり方

4つの依頼先の中で特に価格を抑えられるのが、フリーランスへの依頼です。フリーランスは大規模なチームや設備を必要とせず少人数での制作が可能なため、無駄なコストを削減できます。

さらに仲介者を介さず直接やり取りできることから、具体的なイメージを直接伝えられるのもフリーランスに依頼するメリットだと言えます。動画の質や信用面においてはリスクもありますが、こちらの予算や納期に合わせて依頼をかけられる点もポイントです。事前にポートフォリオやこれまでの実績評価を参考にし、依頼時は慎重におこないましょう。

動画制作の費用相場について詳しくはこちらの記事をご確認ください。

動画制作の見積もりを安くするためのポイント

ここからは、動画制作の見積もりを安くするためのポイントを10個ご紹介します。次の工夫を実践することで、費用を最大限に抑えることが可能です。ぜひ以下のポイントを押さえておきましょう。

- 動画制作の目的・予算・納期を決めておく

- イメージを端的に伝える準備をしておく

- 動画の配信方法・長さを決めておく

- 代理店を通さない

- 素材を提供する

- 自社スタッフを活用する

- ロケ地の選定を工夫する

- 撮影日数を減らす

- アニメーション動画にする

- 相見積もりを取る

動画制作の目的・予算・納期を決めておく

動画制作の見積もりを安くするためのポイント1つ目は、目的・予算・納期の3つをあらかじめ設定しておくことです。この3点が明確であれば、無駄な演出や機能を省き、必要最低限の内容に集中できるため、制作コストが抑えられます。

また制作会社との交渉も効率的におこなえるため、追加のコストや時間のロスを避けられるでしょう。動画制作会社とのトラブルを前もって防ぐためにも、目的・予算・納期は必ず決めておくのが重要です。

イメージを端的に伝える準備をしておく

動画の制作を依頼する際、動画のイメージやメッセージを端的に伝えられるように準備しておくこともコスト削減につながります。「どのような動画にしたいのか」を制作会社に正確に伝えられるよう、情報を整理しておきましょう。

このとき、参考動画や動画制作の目的であるサービス概要などの資料を用意しておくとイメージが共有しやすくなります。動画制作会社に丸投げするのではなく要望やイメージを端的に伝えることで、理想的な動画に近づきます。

動画の長さを決めておく

動画の長さを決めておくことも重要です。基本的に短い動画は撮影や編集の作業が減るため、長い動画を撮影するよりもコストが抑えられます。目的なしに動画が長くなると制作費も膨らんでしまうので、予算に応じた動画の長さを決めておくことをおすすめします。

しかし配信する媒体によって適切な動画の長さが異なることも念頭に置いておかなければなりません。SNSで配信する際の最適な動画の長さと成果につながる制作方法を以下の記事でご紹介しているので、あわせてご覧ください。

関連記事:動画配信に適した6大SNSとは?最適な長さと成果につながる制作方法

代理店を通さない

動画制作を依頼する際、代理店を通すと中間マージンが発生し、コストが上がるケースが多いです。動画制作から大規模かつ総合的なプロモーションを依頼する場合は別ですが、そうでない場合は代理店を通さず、直接制作会社やフリーランスに依頼してコストを削減するとよいでしょう。

マージンをカットするとその分制作に費用をかけられるため、動画のクオリティが上がりやすくなります。また直接のやり取りで制作の柔軟性も高まるため、スムーズな進行が期待できます。

素材を提供する

動画制作のコストを下げるためには、可能な限り自社で素材を提供することも有効です。動画撮影やイラスト制作、動画に組み込むグラフィック制作など、用意できる素材は自社で用意することをおすすめします。具体的には、過去に撮影した映像や写真、社内で撮影した素材、ロゴや商品画像、社内の動画コンテンツなどが挙げられます。

すべての素材の準備を制作会社に任せるのではなく、既存の素材をうまく活用して制作会社に依頼する範囲を減らしましょう。編集費や撮影費の削減につながります。

自社スタッフを活用する

動画に出演する役者やモデル、ナレーターを外部から手配せず、自社スタッフを活用するのも見積もりを安くするためのポイントです。外部の役者やナレーターを雇用すると出演費用や時間に応じた人件費が発生するため、見積もり額に大きな影響を与えます。

自社スタッフで代替できる部分は積極的に活用しましょう。特に社内向けの動画や商品説明など、社内の専門知識が必要な内容であれば自社スタッフが適任です。

ロケ地の選定を工夫する

ロケ地の選定に工夫を凝らすことも、撮影費用の削減に効果を期待できます。撮影したい動画のイメージに合わせたロケ地の選定は重要ですが、地方や天候に左右される屋外で撮影する場合はさらなる撮影費や人件費がかかってしまいます。

ロケ地までの交通費や宿泊費、悪天候で撮影が長引いた場合の人件費など、あらゆる出費を想定しなければなりません。見積もり額を抑えるためには、自社オフィスや近場の撮影場所、天候に左右されない場所を活用するようにしましょう。

撮影日数を減らす

撮影日数を減らすことも、見積もりを抑える重要なポイントです。撮影の日数が多くなるほど、撮影スタッフの人件費や機材のレンタル費用、交通費などの諸費用が必要になります。事前にしっかりとスケジュールを立て、可能な限り撮影期間を短縮しましょう。

また撮影が必要な箇所を厳選するのも一つの方法です。動画撮影を予定していた部分をナレーションや写真で置き換えるなど、素材を活用することで撮影時間の短縮につながります。

アニメーション動画にする

一般的に、実写動画よりもアニメーション動画のほうが製作費は安い傾向にあります。実写動画に比べアニメーション動画は、ロケ地の利用費や役者の出演費が必要ないからです。動画の長さや必要な技術によってはコストが高くなりますが、シンプルなデザインや動きの場合は制作コストを削減できます。

さらに役者の出演が必要な実写動画と比較すると修正も容易なので、追加の費用もかかりにくいというメリットがあります。

関連記事:アニメーション動画とは?10種類からメリット、費用まで紹介

相見積もりを取る

複数の動画制作会社からの相見積もりは、最適な料金で高品質なサービスを受けるための基本的なステップです。制作会社によって料金やサービスの内容に差があるため、複数の会社を比較しながら最善の方法を選択するとよいでしょう。

ただ、安すぎる場合やサービス内容が不明瞭な場合は注意が必要です。コスト削減も大事ですが、動画の質を落としてしまわないように最適な会社を選びましょう。

動画制作の依頼を成功させるために必要な準備

動画制作を依頼するにあたっては、依頼する側もさまざまな準備が必要です。すべてを動画制作会社に丸投げしてしまっては、よい動画は生まれません。

ターゲットの心をつかむ動画を制作するためにはどのようなことに注意しておくべきか、準備のポイントについて解説します。

最初に必ず決めておく発注3大要素

まず、動画制作を依頼する際に決めておく必要がある、発注の3大要素を確認しておきましょう。

- 目的:その動画で達成したいことは何かを決めておく

- 予算:上限をはっきりさせておくことでトラブルを防ぐ

- 納期:いつまでに必要なのかを決めてトラブルを防ぐ

この3点を設定しておけば、動画制作会社とのトラブルを前もって防ぐことができます。

例えばイベントで動画を使いたい場合は、イベント前に納品が間に合わないと動画制作を依頼した意味がありません。また予算が大幅にオーバーすると動画制作後のプロモーションに費用をかけられなくなります。

特にデッドラインがある場合は動画制作会社に納期を必ず伝えておき、修正が発生する可能性も考慮して、余裕を持った納期を設定しましょう。

イメージを担当に伝えやすくする

「どのような動画にしたいのか」を制作会社側に正確に伝えられるよう、情報を整理しておきましょう。

動画の目的とターゲット(ペルソナ)を明確にしておくとよいでしょう。動画の内容やイメージがはっきり決まっていなくても、「誰に対して」「どのような目的で」動画を作りたいのかが決まっていれば、イメージは自然と膨らみます。

参考動画や動画制作の目的であるサービス概要などの資料を用意しておくとイメージを共有しやすくなり、理想的な動画に近づきます。ポイントは、動画制作会社に丸投げするのではなく、要望や動画制作の目的などを整理し、しっかりと伝えることです。

動画の配信方法・長さを決める

制作した動画の配信方法を決めておきましょう。

具体的には、自社サイトや動画サイト、SNSでの配信、街頭での放映、テレビCMでの放送など、動画を流す方法を決めます。複数の媒体で利用したい場合は、どの媒体をメインにするのかを決めておくとよいでしょう。

また、動画の長さもあらかじめ決めておきます。動画の長さは制作費用や内容、制作のアプローチに影響するからです。

「動画配信に適した6大SNSとは? 最適な長さと成果につながる制作方法」の記事はこちら

動画制作の見積書で注意すべきポイント

続いて、動画制作の見積もりを出してもらう際に注意すべきことを紹介します。制作会社に見積もりを出してもらった際、費用の内訳に何が含まれているのかは制作会社によって異なります。

トラブルにならないためにも、見積もりの内容は必ず細部まで確認しましょう。

完成した動画の活用範囲を確認する

基本的に完成した動画の著作権は、制作会社やクリエイターが保持します。しかし、完成した動画をSNSやWEBサイトで二次利用したいと考える方も多いでしょう。基本的に、二次利用は問題ありませんが、完成後の動画を編集・改編する場合は、著作権に抵触する可能性があるため、制作会社に問い合わせるようにしましょう。

出演キャストの契約期間、使用媒体を確認する

出演キャストには、契約期間が定められています。この期間を過ぎると動画が使えなくなるため、事前に確認を取ることを忘れないようにしましょう。

また、使用する媒体によって金額が変動するため、媒体別に見積もりを出してもらうことも必要です。あとになってトラブルにならないように、見積もりを出してもらった時点で明確にしておきましょう。

移動費が含まれているか確認する

見積もりの内訳に、制作会社側の旅費や交通費が含まれているかを必ず確認しておきましょう。動画制作の見積もりにおいてトラブルの1つに移動費の有無が挙げられます。見積もりのなかに制作会社スタッフの旅費や交通費が含まれておらず、あとになって別途請求されたことでトラブルに発展することもあります。

必ず見積もりの段階でスタッフの旅費や交通費が含まれているかを確認しましょう。

見積もりに不明点があれば質問する

どのケースにも共通することは確認を行うこと、そして疑問や不明点がある場合には、必ず質問をすることです。見積もりに関して不明点がある場合は質問をし、不安要素を解消するように心がけましょう。

後々トラブルにならないように、見積もりの段階で質問しておくことが大切です。不明点を明確にしておくことで、認識の相違を防止し、スムーズなやり取りを行うことができます。

例えば、音楽やイラストなどはフリー素材を活用したり、自社で部分的な映像を用意したりすれば、その分の費用を削減できるケースがあります。

キャストとロケーションを絞る

動画制作にかかる3大コストのうち、最も大きな割合を占めるのが人件費です。そのため、動画に出演してもらうキャストや撮影日をできる限り少なくすることで、費用を削減できます。

メインキャスト以外は自社スタッフで代用すると、人件費を大幅にカットできるでしょう。

アニメーションにする

動画の目的や内容によっては、「アニメーション」で動画を制作するのもおすすめです。動画をアニメーションにすれば、キャストの出演料や撮影スタッフの人件費がかからないため、全体の費用を大幅に抑えられます。

また、実写とアニメーションを併用する方法もあります。

すべてを実写にするとそれだけ人件費がかかりますが、実写でなければならない部分のみを実写にして、それ以外はアニメーションにすることで費用を抑えられます。

動画制作のことなら、プルークス

動画制作を依頼するにあたって重要なのは、「どのような動画をどのような目的で制作したいのか」という要望を明確にしておくことです。

要望をはっきりさせておくと制作会社にイメージが伝わりやすいため、理想に近い成果物を作り上げることができます。また、要望の優先順位を整理しておくことで、見積もり金額を抑えたい時に、どの部分を調整すればよいか明確になります。

理想の動画を制作するためには、イメージや要望を共有するために動画制作会社と綿密なコミュニケーションを取ることが大切です。

プルークスでは、お客様が動画で解消したい課題を踏まえて、どのような動画を求めているのかを的確に把握し、動画にまつわる徹底的なサポートを行います。依頼先に悩んでいる場合は、実績が豊富なプルークスにご相談ください。

動画制作の見積もりをする際によくあるQ&A

動画制作を依頼する際によくある疑問をQ&A形式で紹介します。

Q. 動画制作は「個人」「制作会社」どちらに依頼すればよい?

A. 個人に依頼すると安価で制作できますが、質を求めるなら制作会社に依頼することをおすすめします。

個人のクリエイターに依頼すると安価で依頼できますが、制作会社に依頼すれば、動画の品質が保たれることや納期に遅れることがないため、安心して依頼できるでしょう。制作会社に依頼するのであれば、実績が多い制作会社に依頼することをおすすめします。

Q. 動画制作の見積もりはどのくらいかかる?

A. 見積もりを依頼する時期や動画内容によって変動します。

制作会社によりますが、プルークスであれば3営業日以内に見積もりを出すことができます。

Q. 動画制作依頼~完成までどのくらいの日数がかかる?

A. 制作会社によりますが、多くの場合2~3ヶ月を要します。納期が決まっている場合は最初に伝えましょう。制作工程や演出を工夫することで限られた期間でも動画を制作できる場合があります。

まとめ

今回は、動画制作の見積もりを依頼するまでの流れや見積書の項目、費用の目安、安くするためのポイントを解説しました。動画制作といっても、代理店や動画制作会社、フリーランスなど依頼先によって価格や料金の決まり方が異なります。

また実写動画やアニメーション動画でも、見積もりに大きな違いがあります。今回ご紹介した見積書を安くするコツや注意すべきポイントを参考に、まずは動画制作会社に相談してみましょう。

関連記事:動画制作の相場とは?用途や長さ別の料金表や費用を抑えるポイントまで解説